Symposium 2009

Vision – Aussicht aufs Leben

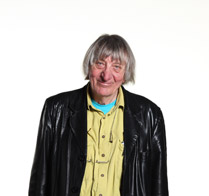

Walter Schels

Lebensweg

Bei Kriegsende war ich neun Jahre alt. Besonders die letzten Jahre des Krieges habe ich in Erinnerung. Ich erlebte Erschießungen von deutschen Soldaten, Misshandlungen von Kriegsgefangenen, den Flugzeugabsturz eines amerikanischen Bombers und sah die verkohlten Leichen.

Gegen Ende des Krieges wurde unser Haus in Landshut bombardiert. Wir waren während dieses Angriffs in einem alten Weinkeller nebenan, der als Luftschutzkeller benutzt wurde. Unser Haus wurde dabei vollkommen ausgebombt. Als wir aus dem Keller kamen, lagen rundherum Leichen. Manche habe ich identifiziert, zum Beispiel unsere Nachbarin am Muster ihrer Schürze. Das waren wirkliche Schockerlebnisse. Die Angst ließ mich nicht mehr los. Bald darauf erkrankte ich an Knochenmarks-Eiterung an beiden Beinen. Über mehrere Jahre hinweg musste ich immer wieder operiert werden und hatte viele lange Krankenhausaufenthalte.

Danach sollte ich eine Lehre beginnen – aber was? Es waren die fünfziger Jahre, eine sehr autoritäre Zeit. Ich habe mich immer gegen diese Unterdrückung gewehrt. »Ein gutes Kind gehorcht geschwind«, hat meine Mutter immer gesagt. Ich war ein unfolgsames Kind. Es war ein einziger Kampf, sich gegen diese autoritäre Welt zu verteidigen. Wäre es nach meinen Vater gegangen, wäre ich Radlflicker oder Autoelektriker oder Verkäufer im Eisenwarengeschäft geworden. Aber zum Glück hatte ich eine Lehrerin, die mein Talent erkannte, nämlich Aufsatz und Zeichnen. In der Schule war ich immer der Vorzeichner. Meine Lehrerin setzte sich dafür ein, dass ich Schaufensterdekorateur wurde.

Als Lehrling kaufte ich mir eine Boxkamera und später, im dritten Lehrjahr, eine nagelneue Leica. Die konnte ich mir eigentlich gar nicht leisten: 300 DM, das war damals ein Jahresverdienst. Diese Leica lag nachts immer auf roten Samt gebettet auf meinem Nachttischchen. Ich fing an, meine eigenen Filme zu entwickeln und mit einem kleinen Vergrößerungsgerät meine eigenen Bilder zu vergrößern. Später, nach der Lehrzeit, hatte ich nur einen Wunsch: Weg! Aber wohin? Nach Amerika! Stattdessen bekam ich ein Angebot, als Dekorateur für ein großes Kaufhaus nach Barcelona zu gehen. Ich blieb dort ca. ein Jahr. Danach ging ich für vier Jahre nach Kanada. Auch dort mochte ich diese Hierachie in den Kaufhäusern nicht. Alles war reglementiert und bestimmt. Ich empfand das alles als zu große Einschränkung. Nach der Zeit in Kanada arbeitete ich ein Jahr als Dekorateur in Genf. Es waren richtig gute Schaufenster, die wir dort dekorierten. Aber das autoritäre Gehabe war dort auch nicht besser. Auch deshalb wollte ich meinen Beruf wechseln. Aber was sollte ich tun? Da fiel mir plötzlich ein, was mir all die Jahre am liebsten war: meine Leica. Ich wollte Fotograf werden. Aber wie macht man das? Und wo?

1966, mit immerhin schon 29 Jahren, entschied ich mich, nach New York zu gehen. Ich wollte Modefotograf werden. Harper's Bazaar und Vogue waren meine tägliche Lektüre. 1970 kam ich wieder nach Deutschland zurück. Ich habe dann sehr bald viel fotografiert: Werbung, Mode, Reportagen. Alles war neu. Alles war interessant. Ich habe viel gelernt. Ich war begeistert. Mehrere Jahre bin ich hin und her gependelt, zwischen Zürich, Paris, München, New York. Es war wirklich eine sehr lebhafte Zeit. Irgendwann kam mir aber auch das ziemlich sinnlos vor. Vor allem die Mode war doch nicht meine Welt.

Die Zeit in Amerika hatte mich geprägt. Ich hatte dort in den 60er Jahren die politischen Unruhen erlebt – die Ermordung von J. F. Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King, John Lennon und das Attentat auf Andy Warhol. 1979 hatte ich zwei Ausstellungen gesehen, die zur gleichen Zeit in New York liefen: Joseph Beuys im Guggenheim Museum und Andy Warhol im Whitney Museum. Ich war davon so beeindruckt, dass ich den Wunsch hatte, Beuys und Warhol zu porträtieren. Die Gelegenheit ergab sich ein Jahr später, als beide eine gemeinsame Ausstellung in München hatten. Anschließend habe ich kleine Formate meiner Porträts der beiden übermalt. Ich hatte beide in gewisser Weise wie Clowns erlebt, nicht lächerlich, eher philosophisch. Und so sahen sie in meinen Übermalungen auch aus. Andy Warhol war von diesen Bildern begeistert und schickte mich gleich zu Galerien in New York.

Nachdem ich Laborabfälle nicht wegwerfe, sammelte sich eine Kiste voll Schnipsel der Beuys- und Warhol-Porträts. Damals habe ich auch angefangen, Collagen zu machen. Wenn mich heute das Kind in mir überfällt, dann kippe ich so eine Kiste auf dem Boden aus und spiele damit herum wie ein Baby mit seinem Spielzeug. Collagen machen ist lustig, da gibt es viel zu lachen. Es ist eine Befreiung aus diesem ganzen ernsten Themen.

Mein eigentliches Interesse für die Porträtfotografie wurde aber viel früher geweckt. In den 70er Jahren fotografierte ich für die Zeitschrift Eltern oft Kindermoden. Da fragte mich der Artdirektor, ob ich nicht Lust hätte, eine Geburt zu fotografieren. Das war für mich etwas Neues, also interessant. Natürlich hatte ich Lust.

1974 habe ich die erste Geburt fotografiert. Für mich wurde das zu einer wichtigen Erfahrung. Sie hat meine Arbeit und auch mein Leben geändert. Das Gesicht des Neugeborenen sah aus wie ein uraltes Gesicht. Ich habe danach noch viele Geburten fotografiert, und ich habe keine einzige ohne den Gedanken an den Tod erlebt: Da kommt ein Kind auf die Welt, alle gratulieren, und dabei steht da hinten dieses Skelett und kichert: Ha, du gehörst mir! Das ist so. Wir wissen das, und ich habe es nie vergessen.

Was ich bei den Neugeborenen entdeckt habe, waren die Linien in deren Händen und Gesichtern. Die Energie, die darin zu sehen war. Ich dachte: So kommt also der Mensch zur Welt, mit all seinen unterschiedlichen Anlagen. Die Frage nach dem Schicksal ließ mich nicht mehr los. Die Bücher des Psycho-analytikers Fritz Riemann: Die vier Grundformen der Angst und Astrologie als Lebenshilfe machten mich neugierig. Ich wollte mehr über meine eigenen Anlagen wissen und ging zu einer Horoskopbesprechung zu Fritz Riemann. Zufällig startete sein Sohn damals einen Astrologiekurs. Drei Jahre lang blieb ich mit dabei. Gleichzeitig machte ich eine Psychoanalyse, um den ganzen Kindheitskram los zu werden.

Die Gesichter und Hände der Neugeborenen waren eigentlich der Anfang für meine Porträtfotografie. Noch heute fotografiere ich bei Porträtsitzungen immer auch die Hände. Auch die Asymmetrie von linker und rechter Gesichtshälfte beschäftigte mich über viele Jahre. Ich habe in langen Versuchsreihen Porträts geteilt und die Gesichtshälften gespiegelt wieder zusammengesetzt: Zweimal rechts und zweimal links – der Ausdruck, den wir dabei erleben, ist so unterschiedlich, wie auch wir uns selber unterschiedlich empfinden.

Ein anderer wichtiger Aspekt in meinen Babyfotos ist der Schrei. Das schreiende Kind erweckt unser Mitleid. Aber wie sehr ein Baby gerade leidet, wissen wir nicht, denn es hat dafür den Schrei als die einzige Ausdrucksweise. Ich habe aber Babys erlebt, die konnten nicht mehr schreien, weil sie resigniert hatten. Weil ihr Schreien keine Wirkung mehr hatte. Aber der Schrei gehört zum Menschen. Seit Jahren sammle ich zum Beispiel Fotos von Sportlern aus Zeitungen, wie sie schreien nach ihrem Sieg, eine Art Urschrei.

Letztlich tun wir alles, um geliebt zu werden. Das beginnt beim ersten Moment und geht bis zum Lebensende.

Am Anfang ist es überlebensnotwendig, geliebt und angenommen zu werden. Ein Baby, das nach der Geburt nicht angenommen wird, verkümmert. Bei Schimpansen ist das noch deutlicher zu beobachten als beim Menschen. Wir alle sind von Zuwendung abhängig. Bei einer 107 Jahre alten Frau fand ich es besonders liebenswert, dass sie sich zum Fototermin schön machte, mit Halskette und Schmuck und sich schminkte.

Über viele Jahre habe ich das Thema Tod gemieden, so gut es ging. Ich mochte seit meinen Kindheitserlebnissen keine Särge sehen, keine Leichen. Diese Angst war immer präsent. Auch in meiner Fotografie wurde sie immer wieder sichtbar. Irgendwann wollte ich mich auch mit meinem eigenen Tod beschäftigen. Das war der Anlass, um, gemeinsam mit meiner Frau, über zwei Jahre hinweg in Hospizen Menschen vor und nach deren Tod zu porträtieren. Meine Frau ist 30 Jahre jünger als ich. Das Thema Sterben war etwas, das uns schon lange beschäftigte. Wir hatten das gleiche Interesse, uns mit unserer Angst zu konfrontieren. Meine Frau schrieb die Lebensgeschichten der über 30 Menschen auf, die wir porträtierten. Und sie war meine wichtigste Hilfe beim Fotografieren. Wir brauchten uns während der Arbeit an diesem Projekt gegenseitig zur seelischen Unterstützung. Alleine hätte ich das nicht lange durchgehalten. Beim ersten Porträt eines Toten war ich kreideweiß. Ich wusste nicht, wie ich fotografieren sollte, und die Bilder, die entstanden, waren erst einmal völlig unbefriedigend, regelrechte Gespensterfotos.

Ich wollte aber mit diesen Fotos nicht meine eigene Angst anderen überstülpen, im Gegenteil: Das letzte Porträt sollte gleichwertig zum ersten Porträt sein, die gleiche Würde haben. Die Erlebnisse und Erfahrungen mit den Geburten und zuletzt mit dem Tod waren für mich am wichtigsten, menschlich und fotografisch. Meine Angst vor Särgen und Leichen habe ich verloren.

Ich durfte viel erleben und bin sehr dankbar für meinen Beruf.