Rahmenprogramm 2007

Überblick – Konstruktionen der Wahrheit

- Marion und Jörg Baumann |

- Edith Buchhalter |

- Timo Burgmeier |

- Hochschule Darmstadt |

- FH Dortmund |

- Reiner Erber |

- Andrea Esswein |

- Christiane Feser |

- Verena Frensch |

- FSG3 |

- Armin Häberle |

- Karen Irmer |

- Irina Jansen |

- Sandra Kuhne |

- Elmar Langohr |

- Anna Lehmann-Brauns |

- Rafaela Lichtenberg |

- Werner Mansholt |

- Oliver Möst |

- Henning Moser |

- Markus Neis |

- Jens Passoth |

- Kate Peters |

- Reiner Riedler |

- Thomas Rösch |

- Franziska Rutz |

- Michael Schäfer |

- Mirja Schellbach |

- Stefanie Scherbel |

- Annette Schreyer |

- Frank Schröder |

- Dagmar Schwelle |

- Yvonne Seidel |

- Katja Sonnewend |

- Ivonne Thein |

- Bernd Uhde |

- Antje Umstätter |

- Anja Weber |

- Jasmin Werner |

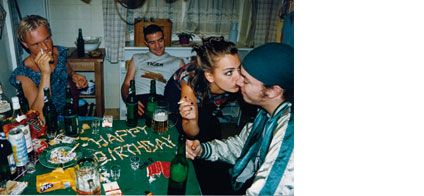

Thomas Rösch

at Julia’s house

Die Präsentation der fotografischen Serie verfolgt einen konzeptkünstlerischen Ansatz.

Konzeptioneller Ausgangspunkt des Fotoprojekts at Julia's house, einer Sequenz von fünf Fotoarbeiten, ist das Phänomen der Kontextgebundenheit von Fotografie. Auf den ersten Blick scheint es sich bei den Bildern um Schnappschüsse von einer Fete junger Leute zu handeln oder z. B. auch um Dokumentarfotografien, die einen bestimmten sozialen Kontext fokussieren. Dies trifft auf einer gewissen Bedeutungsebene auch zu. Diese steht jedoch nicht im Vordergrund der Sequenz.

Als Objekte eines Projekts, das sich im Kunstkontext bewegt, erfahren die Bilder eine Bedeutungsverschiebung, ein Reframing. Diese Kontextverschiebung legt die Frage nahe, ob die Bilder inszeniert oder gewissermaßen authentisch sind. Der gängige Glaube an die wirklichkeitsverbürgende Referenz des Fotografischen gerät ins Wanken. Sicherlich gibt es in den Fotografien eine Referenz von Wirklichkeit – allerdings auf einer unerwarteten, in den Bildern nicht sichtbaren Ebene. Es handelt sich dabei um inszenierte Fotos, die aus der ARD-Serie Tatort stammen: In der Folge Romeo und Julia (ausgestrahlt am 05.01.03) dienen diese Fotos der Kommissarin Lena Odenthal, gespielt von Ulrike Folkerts, als Beweismittel. Die Beweisstücke werden in dem Film für einige Momente eingeblendet.

In den Kunstkontext verschoben, erscheinen sie als Objets trouvés. Und erst hier kann ihre eigentümliche Ambivalenz sichtbar werden: Die Ambivalenz des Fotografischen zwischen Fiktion, Wirklichkeit und Wahrheit, zwischen Inszenierung und zufällig erfasster Situation. Mit dem Reframing werden die Fotografien zu einer Allegorie der Fiktionalität von Fotografie.